Mensch und Maschine

Der Satz der Woche stammt von Helene Hegemann und lautet: „Originalität gibt’s sowieso nicht, nur Echtheit.“ Mit diesen Worten hat sich das literarische Wunderkind aus Berlin gegen den Vorwurf gewehrt, sein Buch „Axolotl Roadkill“ sei zu wesentlichen Teilen von einem Blogger abgekupfert. Den Vorwurf selbst hatte zuvor ein anderer Blogger formuliert und hinzugefügt: Remixen, samplen und transformieren sei alles in Ordnung, solange man sich anschließend nicht mit fremden Federn schmücke.

Schmückt sich Johann Büsen mit fremden Federn?

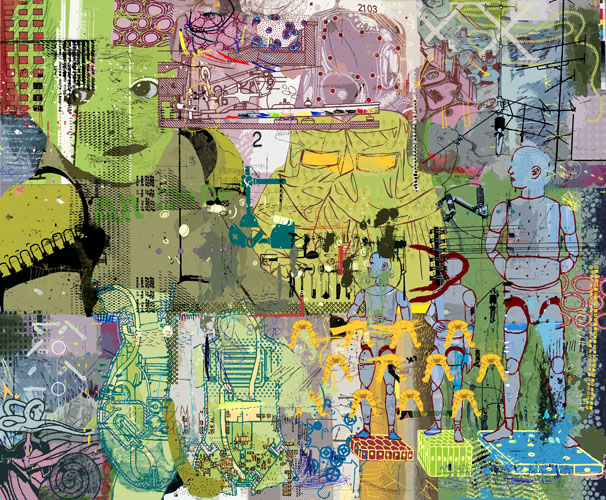

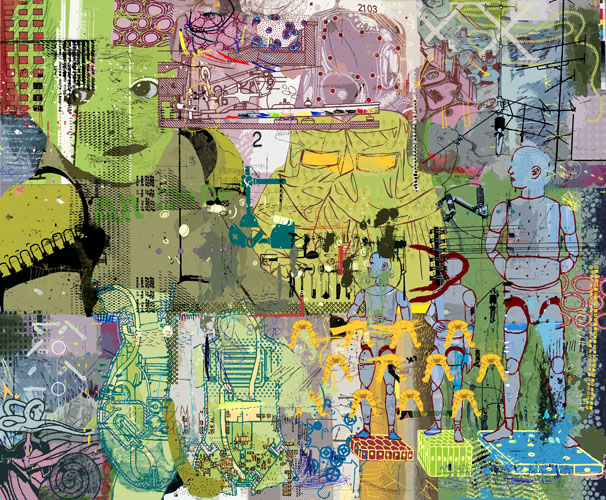

Er zitiert Andy Warhol, wenn er dessen „Cambell’s“-Dose platziert, er verwendet ein Motiv aus Stanley Kubricks „2001 – Odyssee im Weltraum“, er bedient sich bei Fotografien aus Illustrierten und Bedienungsanleitungen technischer Produkte. Das alles, ohne den jeweiligen Urheber zu benennen. Einerseits zeigt sich darin ein klassisches juristisches Problem der bildenden Kunst: die bis heute nie eindeutig geklärte Frage des Urheberrechts in der Collage (Büsens Werke sind hier unstrittig, weil der Eindruck des Originals erkennbar verblasst). Andererseits verweist dieser Umstand auf eines der großen Themen der Gegenwart: unser mediales Bewusstsein. Originalität nämlich, um mit Hegemanns Worten zu sprechen, gibt es tatsächlich nicht mehr, jedenfalls nicht in der juristischen Bedeutung dieses Begriffs (sehr wohl hingegen in seiner ästhetischen Bedeutung).

Schon Walter Benjamin sorgte sich in den dreißiger Jahren um das Problem der beliebigen Reproduzierbarkeit von Kunst; ein Problem, das sich mit dem technischen Fortschritt ausweiten sollte. Ein Original, so lautete Benjamins Definition, sei dasjenige, was über eine magische „Aura“ verfügt (grob definiert: das Hier und Jetzt des Kunstwerks). Und eine Gesellschaft, die diese „Aura“ zertrümmere, werde sich zwangsläufig nur noch mit Abbildern und Kopien identifizieren, was letztlich bedeutet: mit Scheinwelten. Benjamins Utopie ist längst Wirklichkeit geworden, und nicht zuletzt in der Pop-Art, aber auch in der Fluxus-Bewegung wurde dieser Prozess schon frühzeitig aufgegriffen.

Johann Büsen treibt die dieser Entwicklung zugrunde liegende Mechanik bewusst auf die Spitze. Seine Kunst strebt gewissermaßen zur absoluten Reproduktion, und das fängt schon bei der Vorbereitung an. In einem digitalen Archiv hat er allerlei Motive abgelegt – nein: es sind sogar bloß Schablonen von Motiven. Säuberlich geordnet in Kategorien wie „Strukturen“, „Menschen“, „Tiere“, „Politik“, „Wissenschaft“ etc. warten sie auf ihren Einsatz. Dieser erfolgt schließlich auf digitalem Weg, wenn der Künstler seine Motive am Computer zusammenfügt. Ausgedruckt auf einer speziellen Leinwand steht am Ende ein Werk, das gerade durch den fragmentarischen Charakter seiner Motive eine überwältigende Symbolkraft entwickelt.

Es ist eine Symbolkraft, die sich aus unserer medialen Erfahrung speist, aus der Rezeption von Codes und vielfach reproduzierten Abbildern. Da türmen sich die Wagen des Eschede-ICEs auf, das Space Shuttle startet mit viel Rauch seine Mission, und eine Modellfigur demonstriert mit Hilfe einer Puppe die Mund-zu-Mund-Beatmung. Space Shuttle einerseits, Leben und Tod andererseits: Dass in Büsens stark reduzierten Abbildern die Grenze zwischen Mensch und Maschine verschwimmt, offenbart die vielleicht verstörendste Facette der allgegenwärtigen Reproduzierbarkeit.

Die Roboterfigur aus einer Science-Fiction-Serie hält in ihrer Rechten ein schreiendes Baby, dessen Gliedmaßen penibel nummeriert sind. Quer über das Bild erstreckt sich die Nabelschnur – entlang an den Schultern des Maschinenwesens („Future Spirit“). Oben lässt sich eine Geburtsszene – die  Beine der Mutter – erahnen. Allerdings befindet sie sich unmittelbar unterhalb eines Flugzeug-Grundrisses. Die Geburt eines Kindes und die Verhaltensanleitung bei einer Notlandung: Im mediengeschulten Dekodierungsprozess reduziert sich das eine wie das andere auf seine rein apparative Funktion. Im Bild des schablonenhaften Symbols ist das Kind eben nicht mehr Kind, sondern eine mathematische Größe. Man betrachte hierzu allein die Bildanleitung zur Bedienung der Atemmasken, die am rechten Bildrand zu sehen ist. Es geht nicht um das Kind. Es geht nicht um die Mutter. Es geht nicht einmal um die Geschichte einer Rettungsaktion im Notfall. Die Schablone aus der Schublade „Menschen“, womöglich versehen mit der Unterbezeichnung „Mutter und Kind“ dient lediglich der mechanischen Bedienung eines Informationsimpulses. Die Botschaft lautet: Bei Notfällen Masken aufsetzen.

Beine der Mutter – erahnen. Allerdings befindet sie sich unmittelbar unterhalb eines Flugzeug-Grundrisses. Die Geburt eines Kindes und die Verhaltensanleitung bei einer Notlandung: Im mediengeschulten Dekodierungsprozess reduziert sich das eine wie das andere auf seine rein apparative Funktion. Im Bild des schablonenhaften Symbols ist das Kind eben nicht mehr Kind, sondern eine mathematische Größe. Man betrachte hierzu allein die Bildanleitung zur Bedienung der Atemmasken, die am rechten Bildrand zu sehen ist. Es geht nicht um das Kind. Es geht nicht um die Mutter. Es geht nicht einmal um die Geschichte einer Rettungsaktion im Notfall. Die Schablone aus der Schublade „Menschen“, womöglich versehen mit der Unterbezeichnung „Mutter und Kind“ dient lediglich der mechanischen Bedienung eines Informationsimpulses. Die Botschaft lautet: Bei Notfällen Masken aufsetzen.

Diese kollektive Gewöhnung an das beliebig reproduzierbare und damit von „Aura“ befreite Bild wirkt sich längst auch auf die Kunstrezeption aus. Zu beobachten ist das an mechanischen Interpretationen, die Kunstwerke wie Verkehrsschilder lesen: Symbol für x daraus folgt y. Ein überregionales Feuilleton glaubte erst kürzlich seinen Lesern auf diese Weise Picassos „Guernica“ erklären zu müssen. Büsens radikal symbolische Ästhetik lässt sich als Kommentierung und natürlich auch als Ironisierung dieser Wahrnehmungsform verstehen.

Symbol bedeutet sprachgeschichtlich „etwas Zusammengefügtes“. Zusammengefügt wird hier natürlich das Zeichen mit dem Bezeichneten. Die ironische Brechung entsteht dadurch, dass diese Zusammenfügung schief verläuft. Dann gesellt sich das menschliche Zeichen zum technischen Gegenstand und umgekehrt: Die Maschine wird menschlich, der Mensch wird mechanisch, und das Werk wird zur ironischen Feier des „Androiden“ – wie nicht zufällig eines seiner Werke heißt.

Dass Automaten den Menschen ersetzen könnten, war insbesondere in der späten Klassik und frühen Romantik eine verbreitete Sorge. Erste Roboter wie etwa der sogenannte „Schachtürke“, eine mechanische Figur, die scheinbar eigenständig Schach spielen konnte, ließen damals zwei Befürchtungen entstehen. Erstens: Bald lasse sich der Mensch von der Maschine nicht mehr unterscheiden. Zweitens: Der Philosoph Julien Offray de La Mettrie könnte Recht behalten mit seiner These, wonach der Mensch selbst nichts weiter sei als ein Automat – schließlich habe er noch bei keiner Autopsie eine Seele entdecken können.

Die menschenähnlichen Roboter sind bekanntlich ausgeblieben. Doch Johann Büsens Symbolik deutet eine verdeckte „Übernahme“ an. Auf eindrückliche Weise geschieht dies im Bild „Plastic Planet“, wenn erneut eine Skizze aus dem Erste-Hilfe-Buch den menschlichen Körper als denkbar schlichtes System von Ursache und Wirkung präsentiert. Zur Wiederbelebung des Patienten genügt die wiederholte Druckausübung auf das Brustbein: dargestellt durch einen Brustkorb-Querschnitt, der unangenehm an die zurzeit am Bahnhof ausgestellten Körperscheiben des Gunter von Hagens erinnert, sowie durch eine Hand, die sich auf den Knochen senkt, als handele es sich um einen On-Off-Schalter. Links gewährt uns der Künstler einen Einblick in unser Innenleben. Lunge, Leber, Darm in knackig bunten Farben – alles ist hier zu finden, nur die Seele nicht.

Die menschenähnlichen Roboter sind bekanntlich ausgeblieben. Doch Johann Büsens Symbolik deutet eine verdeckte „Übernahme“ an. Auf eindrückliche Weise geschieht dies im Bild „Plastic Planet“, wenn erneut eine Skizze aus dem Erste-Hilfe-Buch den menschlichen Körper als denkbar schlichtes System von Ursache und Wirkung präsentiert. Zur Wiederbelebung des Patienten genügt die wiederholte Druckausübung auf das Brustbein: dargestellt durch einen Brustkorb-Querschnitt, der unangenehm an die zurzeit am Bahnhof ausgestellten Körperscheiben des Gunter von Hagens erinnert, sowie durch eine Hand, die sich auf den Knochen senkt, als handele es sich um einen On-Off-Schalter. Links gewährt uns der Künstler einen Einblick in unser Innenleben. Lunge, Leber, Darm in knackig bunten Farben – alles ist hier zu finden, nur die Seele nicht.

Ich bitte um Nachsicht, wenn ich es wage, für einen kleinen Augenblick eine Ausstellung der ganz anderen Art ins Spiel zu bringen: die eben angesprochenen „Körperwelten“ des Gunter von Hagens. Für mich ist „Plastic Planet“ so etwas wie der implizite Kommentar zur pervertierten Wahrnehmungsform der öffentlichen Leichenbeschau. Tatsächlich nämlich sollen die dort gezeigten Exponate, wohlgemerkt gehäutete Leichen,  ganz „harmlos“ als Dokumente des menschlichen Funktionsprinzips betrachtet werden. Allem Anschein nach bereitet diese Aufgabe – das Ausblenden der „Aura“ des Individuums – vielen Besuchern auch keine Schwierigkeiten. Der „Plastic Planet“: Im alten Postamt am Hauptbahnhof ist er in jeder Hinsicht leibhaftig zu erleben.

ganz „harmlos“ als Dokumente des menschlichen Funktionsprinzips betrachtet werden. Allem Anschein nach bereitet diese Aufgabe – das Ausblenden der „Aura“ des Individuums – vielen Besuchern auch keine Schwierigkeiten. Der „Plastic Planet“: Im alten Postamt am Hauptbahnhof ist er in jeder Hinsicht leibhaftig zu erleben.

Doch zurück zum fiktiven „Plastic Planet“. Als sei er eben erst aus dem bunten Anatomieunterricht geboren worden, fällt links Spider-Man herab, einer von vielen Superhelden in Johann Büsens Werken. In ihm wie auch im Herkules von „Fasten Seat Belts“ oder dem Astronauten der „Spacebox“ spiegeln sich die Hoffnungen einer auf technischen Fortschritt ausgerichteten Gesellschaft: der Glaube, dass das mechanische Prinzip der Menschheit einmal Unbesiegbarkeit und Allmacht bringen wird.

Dieser Glaube, oder vielmehr seine Begrifflichkeit weist den Weg zu einer anderen Betrachterperspektive. Denn natürlich ist Johann Büsens Kunst mehr als eine reine Wahrnehmungskritik, und erst recht mehr als eine schlichte Fortschrittsskepsis. In gewisser Hinsicht würde die Reduzierung darauf nichts anderes offenbaren als eben jene „Entschlüsselungs“-Mechanik, die hier doch gerade auf- und angegriffen wird.

In diesem Zusammenhang fällt mir eine Aussage des Künstlers ein. Als ich ihn auf das in seinen Werken häufig anzutreffende Kreuzmotiv ansprach, das ich intuitiv mit dem Tod in Verbindung brachte, antwortete er: Der Einsatz dieses Symbols habe für ihn meist mehr einen religiösen Hintergrund, als dass es sich um eine Anspielung auf den Friedhof handele. Nun wirft das natürlich die Frage auf, auf was sich ein Friedhofskreuz denn bezieht, wenn nicht auf seinen religiösen Ursprung. Die Problematik der medial verschuldeten kurzatmigen Symboldeutung, der wir ja alle unterliegen, kommt hier geradezu beispielhaft zum Ausdruck.

Büsens Collagen, um auf den Glauben zurückzukommen, sind zuallererst ein ästhetisches Erlebnis. Zu diesem Erlebnis gehört, das es den Betrachter zuerst regelrecht erschlägt – was in ihm schließlich überhaupt erst die Assoziation zur alltäglich erschlagenden Wirkung der medialen Reize auslöst. Allmählich aber weicht das Unbehagen einer unerklärlichen Sinnlichkeit. Jenseits aller Deutungsmechanismen und Symbolkenntnisse erfährt der Betrachter eine strukturelle Harmonie der Elemente. Eine geheimnisvolle Ordnung scheint die Szene zu tragen: eine Sinnebene, die sich eben nicht mehr in Worte fassen lässt, eine Sprache, die sich jeder wissenschaftlichen Definition entzieht.

Selbstverständlich ist es legitim, den Feldern aus Werkzeugen und Schrauben eine konkrete Aussage beizumessen – zumal, wenn der Anschein ihrer dekorativen Funktion im Kontrast zu Feldern wahlweise aus Kreuzen, Menschenfiguren, Insekten oder auch mal Fliegerbomben steht. Abseits der bemühten Suche nach Sinn und Aussage lässt sich aber auch schlicht festhalten, dass die solcherart gewonnene Struktur eine eigene Formsprache entwickelt. Ja, man ist versucht, von Form-Schönheit zu sprechen, was allzu oft als Ausdruck naiver Konsumhaltung missverstanden wird.

Besonders eindrücklich lässt sich das Phänomen der nicht definierbaren, strukturellen Harmonie an der Farbgebung festmachen. Dass das Space Shuttle der „Spacebox“ seine gigantische Rauchwolke in Grün ausstößt, ist keine plumpe Bezugnahme auf die Umweltthematik. Es ist vielmehr das Ergebnis einer rein ästhetischen Abwägung. Das erklärt erstens der Künstler selbst, zweitens besteht daran auch für den Betrachter kein Zweifel. Warum aber dieses Ergebnis abhängig von der Gesamtkomposition so und nicht anders ausfallen kann – das liegt nicht in einem Dekodierungsprozess oder einem sonstwie gearteten Konzept begründet. Worin dann? Vielleicht in  Benjamins magischer Hilfsvokabel, der „Aura“, die ein Kunstwerk auch dann als Original erscheinen lässt, wenn es rein technisch leicht reproduzierbar wäre.

Benjamins magischer Hilfsvokabel, der „Aura“, die ein Kunstwerk auch dann als Original erscheinen lässt, wenn es rein technisch leicht reproduzierbar wäre.

Ich möchte diese ästhetischen Überlegungen nutzen, um mit dem Aufgreifen meines Ausgangsgedankens zu schließen. Dass es Originalität ohnehin nicht mehr gebe, habe ich da behauptet – mit Blick auf unser mediales Bewusstsein, die Collagentechnik und die Reproduzierbarkeit von Kunst. Einschränkend fügte ich hinzu, dass dies jedenfalls dann gelte, wenn man dem Begriff der Originalität ein juristisches Verständnis zugrunde legt.

Weil ich mich nicht damit abfinden wollte, dass als Ausgang der Postmoderne lediglich die dürftige Ausrede einer unter Plagiatsverdacht stehenden Jungautorin steht, habe ich sicherheitshalber noch einmal bei Hegel nachgeschlagen. Dort heißt es zum Thema „Originalität“: Die Originalität bestehe nicht allein im Befolgen der Gesetze des Stils, sondern in der subjektiven Begeisterung. Diese ergreife einen an und für sich vernünftigen Stoff, den sie gestaltet. Dieser Prozess wiederum geschehe „im Wesen und Begriff einer bestimmten Kunstgattung als dem allgemeinen Begriff des Ideals gemäß von innen her aus der künstlerischen Subjektivität“ heraus. Nein, gänzlich zu verstehen ist diese Definition nicht – es bleibt aber eine Ahnung. Die Ahnung, dass Originalität trotz Aufgreifens bereits bestehender Stoffe möglich ist. Dass diese ästhetische Variante der Originalität auf Johann Büsens Kunst zutrifft. Und dass Hegels Forderung der „subjektiven Begeisterung“ geradezu als Leitmotiv für die Ausstellung „Plastic Planet“ gelten könnte.

Dr. Johannes Bruggaier,

Kulturjournalist, 2010

Beine der Mutter – erahnen. Allerdings befindet sie sich unmittelbar unterhalb eines Flugzeug-Grundrisses. Die Geburt eines Kindes und die Verhaltensanleitung bei einer Notlandung: Im mediengeschulten Dekodierungsprozess reduziert sich das eine wie das andere auf seine rein apparative Funktion. Im Bild des schablonenhaften Symbols ist das Kind eben nicht mehr Kind, sondern eine mathematische Größe. Man betrachte hierzu allein die Bildanleitung zur Bedienung der Atemmasken, die am rechten Bildrand zu sehen ist. Es geht nicht um das Kind. Es geht nicht um die Mutter. Es geht nicht einmal um die Geschichte einer Rettungsaktion im Notfall. Die Schablone aus der Schublade „Menschen“, womöglich versehen mit der Unterbezeichnung „Mutter und Kind“ dient lediglich der mechanischen Bedienung eines Informationsimpulses. Die Botschaft lautet: Bei Notfällen Masken aufsetzen.

Beine der Mutter – erahnen. Allerdings befindet sie sich unmittelbar unterhalb eines Flugzeug-Grundrisses. Die Geburt eines Kindes und die Verhaltensanleitung bei einer Notlandung: Im mediengeschulten Dekodierungsprozess reduziert sich das eine wie das andere auf seine rein apparative Funktion. Im Bild des schablonenhaften Symbols ist das Kind eben nicht mehr Kind, sondern eine mathematische Größe. Man betrachte hierzu allein die Bildanleitung zur Bedienung der Atemmasken, die am rechten Bildrand zu sehen ist. Es geht nicht um das Kind. Es geht nicht um die Mutter. Es geht nicht einmal um die Geschichte einer Rettungsaktion im Notfall. Die Schablone aus der Schublade „Menschen“, womöglich versehen mit der Unterbezeichnung „Mutter und Kind“ dient lediglich der mechanischen Bedienung eines Informationsimpulses. Die Botschaft lautet: Bei Notfällen Masken aufsetzen. Die menschenähnlichen Roboter sind bekanntlich ausgeblieben. Doch Johann Büsens Symbolik deutet eine verdeckte „Übernahme“ an. Auf eindrückliche Weise geschieht dies im Bild „Plastic Planet“, wenn erneut eine Skizze aus dem Erste-Hilfe-Buch den menschlichen Körper als denkbar schlichtes System von Ursache und Wirkung präsentiert. Zur Wiederbelebung des Patienten genügt die wiederholte Druckausübung auf das Brustbein: dargestellt durch einen Brustkorb-Querschnitt, der unangenehm an die zurzeit am Bahnhof ausgestellten Körperscheiben des Gunter von Hagens erinnert, sowie durch eine Hand, die sich auf den Knochen senkt, als handele es sich um einen On-Off-Schalter. Links gewährt uns der Künstler einen Einblick in unser Innenleben. Lunge, Leber, Darm in knackig bunten Farben – alles ist hier zu finden, nur die Seele nicht.

Die menschenähnlichen Roboter sind bekanntlich ausgeblieben. Doch Johann Büsens Symbolik deutet eine verdeckte „Übernahme“ an. Auf eindrückliche Weise geschieht dies im Bild „Plastic Planet“, wenn erneut eine Skizze aus dem Erste-Hilfe-Buch den menschlichen Körper als denkbar schlichtes System von Ursache und Wirkung präsentiert. Zur Wiederbelebung des Patienten genügt die wiederholte Druckausübung auf das Brustbein: dargestellt durch einen Brustkorb-Querschnitt, der unangenehm an die zurzeit am Bahnhof ausgestellten Körperscheiben des Gunter von Hagens erinnert, sowie durch eine Hand, die sich auf den Knochen senkt, als handele es sich um einen On-Off-Schalter. Links gewährt uns der Künstler einen Einblick in unser Innenleben. Lunge, Leber, Darm in knackig bunten Farben – alles ist hier zu finden, nur die Seele nicht. ganz „harmlos“ als Dokumente des menschlichen Funktionsprinzips betrachtet werden. Allem Anschein nach bereitet diese Aufgabe – das Ausblenden der „Aura“ des Individuums – vielen Besuchern auch keine Schwierigkeiten. Der „Plastic Planet“: Im alten Postamt am Hauptbahnhof ist er in jeder Hinsicht leibhaftig zu erleben.

ganz „harmlos“ als Dokumente des menschlichen Funktionsprinzips betrachtet werden. Allem Anschein nach bereitet diese Aufgabe – das Ausblenden der „Aura“ des Individuums – vielen Besuchern auch keine Schwierigkeiten. Der „Plastic Planet“: Im alten Postamt am Hauptbahnhof ist er in jeder Hinsicht leibhaftig zu erleben. Benjamins magischer Hilfsvokabel, der „Aura“, die ein Kunstwerk auch dann als Original erscheinen lässt, wenn es rein technisch leicht reproduzierbar wäre.

Benjamins magischer Hilfsvokabel, der „Aura“, die ein Kunstwerk auch dann als Original erscheinen lässt, wenn es rein technisch leicht reproduzierbar wäre.